中文互联网:不是,我成净土了?

时间:2025-02-11 17:03:43 来源:网络 阅读量:8600 会员投稿

美国网友把中文互联网当成了净土,这时我们才发现意林的含金量还在上升,外网用户也有了自己的【赛博意林】

因此出个合订本品一品

结交“Chinese Spy”

其实最开始只是美国网友对政府的某些封禁措施不满,所以表示自己要去中文互联网多结交一些“Chinese Spy”朋友(中国间谍朋友),以此反讽政客们滥用国家安全的概念,这时外网用户整活就已经起飞了

比如用AI合成了逆天的和“中国间谍”的羁绊视频,当然这是一种对中国人的爱称啊,给我看蕾姆了

外网用户的主要诉求其实也很简单,你不让我用中国人的app是吧,我就用我就用

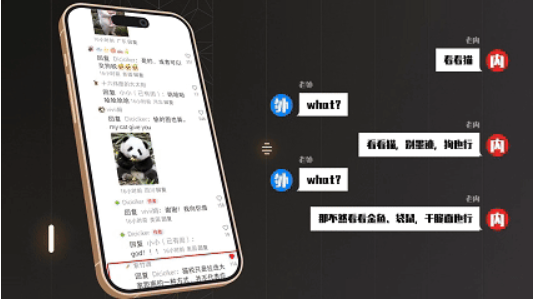

但是老外们也有点担心:中国人会不会像政府宣传的那样可怕和排外,老外们战战兢兢地敲了敲中国互联网的门,然后中国网民虽然打开了门,但用审视的目光将老外们团团围住,老外们准备好了大段的说辞和解释,结果呢

老内:看看猫

老外:what?

老内:看看猫,别墨迹,狗也行

老外:what?

老内:那不然看看金鱼、袋鼠,干脆面也行

虽然老外们两眼一黑,但还是乖乖照做了

垂死梦中惊坐起,列强竟是我自己

这些案例只是几个典型的,欢迎大家在评论区更新一些后来更离谱的,这个猫税后来被誉为【中国有高人指点】,即这种方式能快速让老外和老内破冰,外国人刚来到中文社区时还有些猜忌和不安的,结果猫税一出,敌对和猜忌立刻土崩瓦解,各国人民直接打成一团,这个策略并不是什么朝中有高人,就是咱们某个网民疯癫的奇思妙想罢了——高手在民间

巫师去找了找这个事儿的根源,就是有个美国人来到中文社媒后发了个自我介绍,评论区里这位叫“肥宅少女”的网友实属【顶尖外交高手】,突发奇想的到评论区对这位美国人进行“威胁”,你好,我是“Chinese Spy”编号880416,你必须每天po出猫猫图片,不然我就把你的隐私数据卖给美国政府

然后这股风潮就立刻席卷,每个发自我介绍的老外的评论区几乎都有“Chinese Spy”要求发猫猫照片,不然就怎么怎么样你,这个梗就彻底火了,当然,中国网友绝对是【句句有回应,事事有着落】,如果你真交了猫税,你首先会获得一个彩虹袋子,就像评论区说的,你知道的,缴纳猫税时,有概率你的猫会被征收,这是正常现象

但没关系,如果中国人“吸走”了你的猫猫,你至少会得到一个证明,就是这个,即由熊猫网友颁发的宠物税完税证明

而我猜,该事件在未来的历史教科书中,要被誉为【猫税自荐】

巫师的评价是,2025的【猫税自荐】,其历史意义不亚于1989年柏林墙倒塌,中国网友们也简单总结了本次历史事件的口号

圣火昭昭,圣火耀耀,凡我弟子,喵喵喵喵

想出猫税的那个女生,可能也没想到,这一招能让不同文化迅速互相理解,交猫税的人和接受猫税的人,都其实是一批被筛选出来有一定善意的人,隔绝了喷子,使得两国人民第一次成规模的交流变得如此可爱

猫税作为老外老内融合的开端,大家以为这事儿就是个昙花一现,没想到一切仅仅是个开始

日常生活解构国际局势

老外们在中国社媒的浏览量慢慢积累后,发现咱们这边和他们那边有个巨大的不同,就是外网用户认为我们这里很Peace,巫师给出第一个思考,即生活日常才是对国际局势和宏大叙事的最大解构,如果我们漠视宏大叙事中的恢弘口号,而醉心于现实生活中日常美好的事物,美食、穿搭、旅行、健身等等,一个新的基于数字民主和信息平权的秩序就形成了,你甚至会觉得那些国际问题很烦

比如中国人教外国人怎么蒸鸡蛋羹,然后外国人分享出来居然用的是小新的AI语音,你一时间无法分清自己是在国内还是在国外

还有更离谱的,外国人不但学会了做麻婆豆腐,还学会了在评论区跟中国网友表情包大战,其实能做出麻婆豆腐就已经很离谱了,这个作者还保存了猫猫夹蟑螂的表情包,用来反击试图“偷吃”自己麻婆豆腐的中国网友

坏了,中国重大核心技术流失,而且还流失了两次!

当然也有外国学生分享自己的午餐,比如这个女孩

中国网友惊讶于原来零食可以当午餐,而视频结尾一声一声的奇怪动静,似乎也反映了她们对食物的评价,巫师相信那一定非常美味

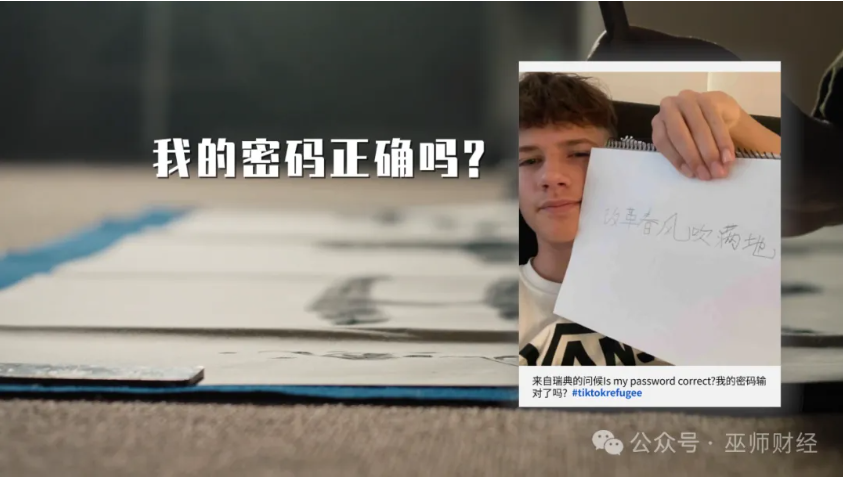

再有中国网友教瑞典的网友写汉字,上来就是改革春风吹满地,而其笔记是【我的密码正确吗】,我想看看本台观众有多少能猜到这句话对应的原贴是讨论什么的

而美国网友看到身材不错的帅哥的反应是差不多的,纷纷表示中文互联网是个right place

更搞笑的是外国网友把【v我50】都学去了,一句Vme50,居然获得了8.4万赞,毕竟英语不好的网友也能【要素觉察】

看到这儿,那我问你,当你看到这样的美国人,你还会想到中美博弈啊,贸易战啊,甚至美国人多邪恶啊,那类内容吗,而对面也是这么评价我们的,他们也发现了我们其实差不多,都是普通人,这也是为什么我说这波意义不亚于1989年柏林墙倒塌

而且我展示的这些不过是冰山一角,可以在本期视频评论区分享出你看到的更搞笑的

当我们不去讨论抽象的意识形态,即宏大叙事、国际局势和种族,反而注重生活中的细节时,你会发现远在万里之外的人和你没什么本质区别

这一点很多美国IP的网民体会比较深,在夸我们这儿社区生态要好很多,也有点意林味儿,巫师解释一下,这其实有点幸存者偏差的感觉,在刚刚经历完大选的美国人看来,必然是我们这边清净不少,因为在大选周期内,两党对于美国社媒的投放都是天量,所以外网的社媒肯定充斥着政治议题,而进入某书后,发现原来可以不用搞个你死我活,没有那么多的对立和冲突,中国网民情绪稳定,就是有点疯癫,比起那些宏大叙事,大家更在意自己的具体生活

中国人超绝的松弛感,这种叙事开始蔓延,美国互联网上也有他们的“公知”开始崭露头角,待我入关,自有大儒为我辩经

太好了我们有救了,是赛博意林,这样我们可以一起反思了

我们常常在新闻上看到普世价值四个字,而在老外看来,最普世的事儿不是中国和美国怎么样了,而是每天吃什么喝什么玩什么,是生活中的小确幸,也是每个瞬间的感动

烟火气

那么再进一步,巫师之前其实懒得去分析中国的App有没有威胁美国国家安全,但到了这一步,我更加理解为什么美国政府这么反感民众使用中国社媒,甚至融入中国社媒了,不光是TT,还有德州政府已经开始ban掉某书了,美国两党为数不多的共识中,最大的就是【反中】,而且很多美国面临的问题都可以怪罪到中国人上,然而一旦让美国选民真的接触到了具体的中国网民,让他们发现原来中国网民不但不是恶魔,反而还挺温暖,还挺有意思,甚至每天的喜怒哀乐和自己大差不大,这对【反中】叙事是很不利的

中国的社媒,尤其是某书,内容氛围【烟火气】很重,吃喝玩乐也不涉及意识形态,表情包也是软软糯糯的,真给同化了怎么办

除了中美网友关于物价、工资、通勤、基建等等方面已经被说烂的【对账】

中国网友用吃吃喝喝的糖衣炮弹一点点的渗透,真要搞成中美人民大团结了,那我这么多年的反中宣传不是白瞎了么

你就是同化力

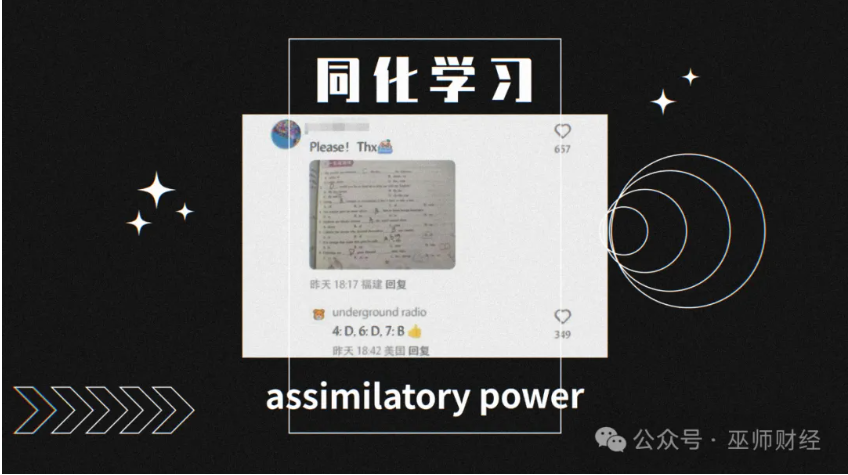

巫师这里提出【同化力】这个概念,来到“简中社区”后,外网用户真的很容易被同化,举几个例子,更多更离谱的可以在评论区翻翻

按理说外国人看春晚看的少吧,但这个秧Bot就是外国网友来中国社媒后创作的

还有就是练习汉字的,让我想起了小学被罚抄作业的快乐时光

再有,外国网友织毛衣,手法相当娴熟

下面这个则是给春晚《借伞》伴奏的

汉服集邮佬也出现了

以及一个外国面孔教你如何做出唐朝妆发

这些呢都是中国文化在中国网友的带动下,我们看到了西方世界的网友积极融入的一面,除了传统文化相关的,中文的网络文化和疯疯癫癫的状态,也在像病毒一样传染着每个远道而来的网民

比如老外唱中文歌

这个本身巫师认为也就还好,重点是这个美国人精准的掌握了和中国网友对线的武器,在面对浙江网友的调侃时,精准反击,很有精神

再有就是美国网友为了融入简中社区,直接现学现用了我们的【表达友好】的邀请方式,可以说是非常地道了

总之来到简中社区后,大家一方面都不自觉的融入中国文化,另一方面大家的精神状态都有点不正常,是不是有种熟悉的【颠感】

疯疯颠颠的背后,是中美年轻人共有的一套略微抽象的话语体系,如果我们拉回上帝视角,就是【文化】这个抽象的领域,在巫师看来就是个巨大的史莱姆,当你进入这个史莱姆的身体里之后,你会不知不觉的变成史莱姆的一部分,被同化掉,有人说是中华文化有相当强的【同化力】,巫师不这么认为,遗憾得讲,我甚至认为很多我们的文化完全不足以吸引外国年轻人,甚至都无法吸引本国年轻人,更别说同化外国人了

那么【同化力】真正的力量来源于哪呢,就是一个个具体的简中社区里的中国网友,巫师常常戏谑的【简中染缸】中的染缸,如果我们看到积极的一面,那不就说明咱们网络环境的【同化力】强吗,而依托我们悠久的文化底蕴加上疯癫的网友们,这就变成了一个既有魔法伤害又有物理伤害的强力武器

屏幕前的你,就是简中社区同化老外的力量来源,文化传播和同化的力量,固然来自于所谓的五千年的传统和底蕴,但巫师看到的更多的是中国网友们在国家综合实力不断进步的越发自信中,在一个个具体而又活生生的评论中,一点点的沁染着外网的用户们,让他们也在一定程度上透露出了一股【简中染缸】味儿

简中染缸的文化体系

由网友们依托中华文化和国家实力自发形成的,现在这种融合了各种形式的,既有正面又有负面的中文网络文化,就是我们现在同化力最强的存在,很多人往往都低估了这整个,经过二十多年赛博发酵后的文化体系,觉得不能上升为一种文化,其实类似于【我们黄种人就是定期摄入砂糖橘来维持肤色的】,这种叙事体系就是一种强大的具有同化力的文化,再举几个例子

比如拉着老外做完形填空

来自于巨大物的未知而又震撼的体验:中国特色的带娃猫,众所周知【眼见为实】,所以中国的猫就是这样子的

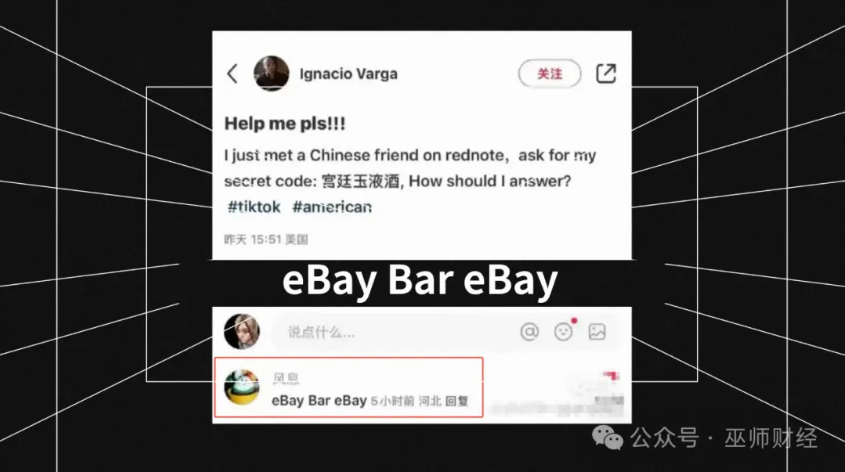

以及,网友天天问老外宫廷玉液酒的下一句是什么,虚假的网友会老实回答,真正的英雄会给出英文的【信达雅】版本,不信你读出来试试

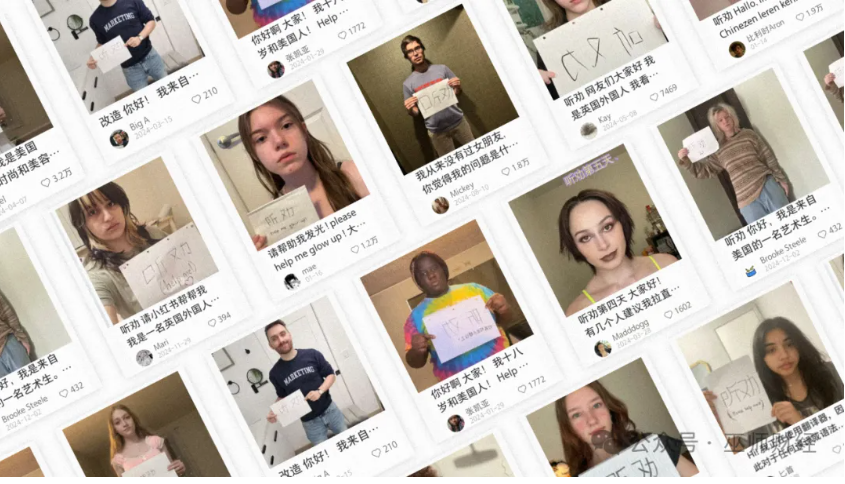

而比起这一波更早的时候,中文互联网就已经展现这种文化体系的威力了,中国网友们让老外举着巨大的【听劝】二字发笔记,有没有一种马上要踩缝纫机的既视感,巫师的感觉是

是老外,也是牢外

朋友调侃式的、损友式的、开玩笑帮倒忙的、戏谑的文化,就是简中社媒特有的叙事手段,由一个个中文网友搭建起的巨大文化都市,让每个来到这里的外宾两眼一黑,但又欲罢不能,这里发生的趣事他们自发的分享给朋友,加上外网赛博意林式的放大和渲染,所以外网的用户源源不断的来到简中社区一探究竟,而越来越多的个体的加入,反而加剧简中社媒这种奇特的文化发酵,更多国际网友之间离奇碰撞和创作,进一步壮大了简中社媒这个巨大的史莱姆

巫师的评价是

所有让你两眼一黑的,都会让我更强大

世界人民大团结的正循环

这个正循环的含金量可能大家还没get到,换个角度,国际网友来了之后发现中国网民不但热情好客,而且情绪价值拉满,但巫师不得不说啊,这还是有点幸存者偏差,就是大家涌入的那个平台的社区氛围正好是这样的,舆论常常抨击其有点圈地自萌,但这也说明了某书的用户更关注自己的兴趣所在,而不愿意去攻击对家,而且任何创作者都能感觉到,这里更愿意夸人

但是如果只是单纯的互相夸赞,并不会产生目前如此爆炸的化学反应,而正是因为我们表达好感、赞扬和热情,是用【简中社媒】这种戏谑的,抽象的,损友一样的文化体系,才让这个正循环快速滚雪球

而第二个正循环就不单单是简中社区的增强,更是不同国家公民之间的好感积累,巫师再分享两个角度

我看到了一些观点,即讽刺中国网友对外国人过于热情,比如美国人说一两句中文,对你表示友好,中国人就高潮了,再有外网用户说点中国的好,说点美国的差,很多网友就受宠若惊,然后这个外国人就能在某书上快速涨粉,很多媒体认为中国人是不是太“easy”了,太容易被老外忽悠了

但巫师认为恰恰相反,依旧是幸存者偏差,就是愿意来某书的这些外国人,其实都是被筛选出来的,对中国有一点基础好感的外网用户

这些本身就对中国有好感的人,来某书试图融入简中社区的人,他们的很多发言其实目的并不像很多媒体怀疑的,是为了骗中国人,吸爱国粉,然后再变现,首先是对于一个外国人来说,很少有人能直接研究明白怎么利用某书涨粉再到盈利

而且外国人来中国互联网吃爱国饭,这套路子现在已经属于是人人喊打了,甚至有点矫枉过正,你可以经常看到正常的外国旅行博主来中国后,说一点中国的好,就马上有弹幕就跟应激反应似的,飘出一堆【密码正确】,【全新版本的伏拉夫】等等,评论区也会有人出来质疑,是不是想赚中国人的流量了,本质就是之前版本的外国人吃爱国饭吃的太猛,导致大家对爱国饭更加敏感了,现在的网友不买账了,这条路困难程度拉满,警惕程度拉满,网络上爱国警察四处出没,在网友眼里,不卑不亢的平等交流,客观和实事求是,才是现在版本的正道

我更倾向于涌入某书的这些人就是挺喜欢中国的,发的内容也没有要骗谁,也不是冲着赚钱来的,只是每次多说中国的好,就能获得更多推送和讨论,这些外国发布者就会收获【被关注】和【站在众人中心】的正反馈,这种心理上的满足其实是一个重要的推力,所以慢慢的老外们也学会了花式夸中国,特别希望快速融入简中社区,然后中国网友也花式夸老外,这样第二个正循环就达成了

第二个正循环在某种意义上更健康,其实很多外国用户只是对中国有好感,但好感并不多,更多的是为了叛逆自己的政府,但在融入简中社媒的过程中,由于以上的正反馈,给了老外们巨大成就感和新鲜感,而这一步才完成了让外网用户真正喜欢上中国的最后一块拼图,即老外对中国好奇和有好感,所以过来看看,没想到被中国人的热情温暖和有趣深深打动,进一步的口口相传,更多人过来探索,示好,然后又收获了中国人的反馈,以此类推,从而爱屋及乌的爱上中国相关的一切,这在心理上是顺水推舟的事儿,这是个从信任到喜欢慢慢积累的过程,这真的要感谢那些有趣且温暖的中国网友,这是他们的功劳

我们辛辛苦苦文化输出几十年,没想到这一次以这样抽象的形式,让“简中染缸”的每一个中国网友轻松拿捏

当然啊,这一波咱们的网络基础建设其实也立了大功,巫师再简单提两个角度,国际互联网行业的卷度,是远远落后于中国互联网公司们的,很多app运营团队的危机感远不比国内,导致外网用户一进入简中社媒发现,woc原来一切可以这么丝滑,包括流畅度,UI设计,交互逻辑等,中国的App的用户体验是肉眼可见的提升的,而算法逻辑上,大量的的外网内容App的推送机制真的不如我们精准,甚至有些只能靠搜索,虽然我说咱们自己是奶头乐,信息茧房什么的,但如果把你的奶头乐拔了,App里全是你不感兴趣的内容,那更可怕了,以前至少【有意思】,可以说是屎味的巧克力或者巧克力味的史,没有精准算法就变史味的史了,而且搜索结果也不一定足够好,很可能还得史里淘金

地球村照进现实

而我们继续关注行业的后续发展,虽然这波热度过去,但很多用户表示依旧会留在简中社区,这个女生的言论是比较有代表性的

但一旦剧本照这个方向发展了,巫师可以预见的是,无论哪个中国App,后面面临的是更高数量级的不确定性,和更加长期、琐碎和复杂的博弈周期

只是我们在各种发酵的过程中看到了一个轮廓,很多全球热点,比如川普登基典礼,各种欧洲国家的网友会在某书社区内讨论,毕竟现在翻译功能已经非常成熟,七八个语种在一个笔记里出现也不足为奇

真成地球村了是吧

外网有个很火的帖子,是一个普通美国家庭的和中国普通家庭互动,这张图确实非常触动人心,或许这才是地球原本应该有的样子

地球村这个词,听起来很像学生时代对理想和美好世界的向往,但我确实看到了一个轮廓,赛博朋克式的信息平权主义下,世界大同美美与共的场面,这种中小学读物中描述出的幻想,居然照进了现实

作为一个常年分析经济和政治的Up,我常常引用红墙上左边那句话,但这次让我想到了右边的后半句,下期见